党史学习教育

长征精神,是中国共产党在二万五千里长征中创造的革命精神。红军在长征途中表现出对革命理想和事业无比的忠诚、坚定的信念,表现出不怕牺牲、敢于胜利的无产阶级革命乐观主义精神,表现出顾全大局、严守纪律、亲密团结的高尚品德,创造了“坚韧不拔、自强不息、勇往直前”的长征精神,其最显著特点是“一不怕苦,二不怕死”的革命英雄主义精神,它是中华民族百折不挠、自强不息的民族精神的最高表现,是保证我们革命和建设事业走向胜利的强大精神力量。

“党史微讲堂”第三讲,由文学院院长牛文明博士讲述“长征精神”,让我们深刻领悟其精神内涵,继承和弘扬长征精神,在新的长征路上继续奋勇前进。

(因平台技术原因,主讲音频见文学院官方微信平台:“师院文脉”,现将“长征精神”相关内容刊登如下)

在庆祝中国共产党百年华诞之际,穿越历史的沧桑巨变,回望长征的苦难和辉煌,我们更加深刻地认识到,长征在党的历史上具有十分伟大的意义,对中华民族历史进程具有十分深远的影响。

1933年下半年,正当“左”倾错误在党内和革命根据地得以贯彻执行之际,蒋介石调集50万大军对中央革命根据地发动第五次“围剿”。而此时,临时中央负责人博古把指挥大权交给了不了解中国国情的军事顾问李德。他们无视中国革命战争的具体特点,一味地照搬正规阵地战经验,放弃过去几次反“围剿”行之有效的积极防御方针,先后采取军事冒险主义方针、消极防御方针,使红军辗转于敌军的主力和堡垒之间,一再丧失突围时机,最终导致第五次反“围剿”的失败。为此,中央红军被迫撤出苏区,开始长征。长征从瑞金一路走来,党和红军经历了各种超乎想象的磨难。

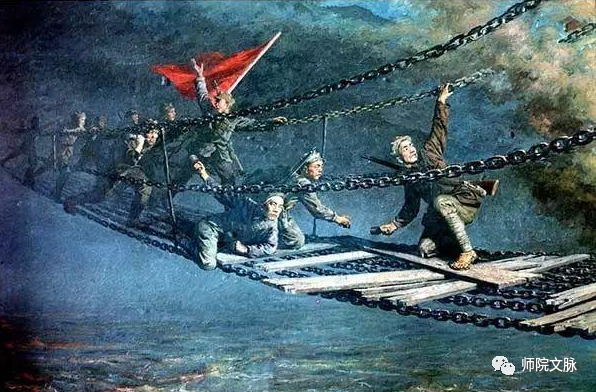

遵义会议后,中央红军在毛泽东等人的指挥下,根据实际情况,灵活转变作战方向,翻雪山、过草地,突破敌人重重包围,克服各种艰难险阻,付出巨大牺牲,最终取得长征胜利。

习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会上发表重要讲话,明确指出:“伟大长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。”

长征精神,已经深深融入中华民族的血脉和灵魂,它是中华民族自强不息的民族品格的集中展示,更是逐梦新时代不可或缺的民族精神。毛泽东同志写作了脍炙人口《长征》总结了这一伟大的历史事件。

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

四渡赤水、巧渡金沙江、强渡大渡河、攻克腊子口、爬雪山、过草地……一幅幅惊天动地而雄伟壮丽的历史画卷展现在读者面前。我们更加深刻体会到,心中有信仰,脚下有力量;红军战士正是凭着坚不可摧的革命理想和信念,支撑着他们一路向前,从而焕发出钢铁般的意志,历尽苦难而淬火成钢,最终取得了长征的伟大胜利。

在新的长征路上,还有许多“雪山”“草地”需要跨越,还有许多“娄山关”“腊子口”需要征服,我们仍要大力弘扬伟大的长征精神,为实现中华民族的伟大复兴贡献智慧与力量。

(参考资料:《人民教育》《中国教育报》)